Archives pour la catégorie Chroniques

Géographie

Au-delà des apparences

Départs

A l’Île aux Moines

Tout tient dans ce nom breton, Morbihan, Petite Mer. C’est une grande piscine qui se vide et se remplit, chaque jour deux fois, inlassablement : une baignoire d’horloger. Des îles y surnagent qui tiennent dans le creux de ma main. Ce ne sont pas les chapelets innombrables de l’Indonésie, ni les îlots bagués de sable blanc du Pacifique. Ce sont des langues de terre, de gros sable et de goémon posées sur l’eau, coiffées d’un bouquet de pins et, par endroits, d’un dolmen qui leur fait comme une grande dent solitaire dressée vers le ciel changeant. Elles sont modestes et saisissables. Elles sont belles comme une belle fille qui ne s’est pas maquillée.

Au-dessus d’elles s’étend le ciel le moins ennuyeux du monde. Il change tout le temps. Rarement tout à fait bleu ou tout à fait gris, il construit au gré des vents des mosaïques de nuages et de soleil frais, variant à l’infini les éclairages et les ambiances. La mer lui répond. Elle s’accorde aux nues comme les chaussures d’un sapeur congolais à son chapeau. Grise un instant, vert toxique le suivant, bleu sombre sous la pluie, rouge dans l’éclat du couchant.

La beauté du Golfe est d’une nature différente de celle, titanesque et effrayante, des orages équatoriaux. C’est une beauté qui se laisse appréhender avec le temps, sans tapage ni ostentation, et qui ne donne sa pleine mesure que si l’on prend le soin d’y prêter attention. Elle est si subtile qu’elle fait le désespoir des peintres.

Dans ce pays de sable, de genêts et d’eau salée on se promène avec bonheur. On navigue avec prudence, à cause des bancs de sable et des courants puissants. On ne se baigne qu’avec un certain courage, même au mois d’août. Et on ne repart qu’à reculons.

Justement, demain, je rentre. Je me jette à nouveau dans la gueule brûlante de la grande ogresse qu’est Kinshasa. Si elle essaye de me croquer, elle aura du sable entre les dents.

Les affaires de Dieu

Sur le boulevard

Kisangani Express

Kisangani est perdue au cœur d’une forêt grande comme un pays, au nord-est de la RDC. C’est une ville de terre, car les communes ceinturant le centre ville ressemblent à des villages de brousse ; d’arbres, car ici personne ne songe à les couper ; et d’eau, car on y retrouve le Congo, 2.000 km en amont de Kinshasa. Même aussi loin de son embouchure géante, le fleuve y est très large et le courant puissant. Depuis Kinshasa on n’y parvient que par les avions-poubelle des compagnies congolaises, ou alors en passant par Nairobi.

Article 15

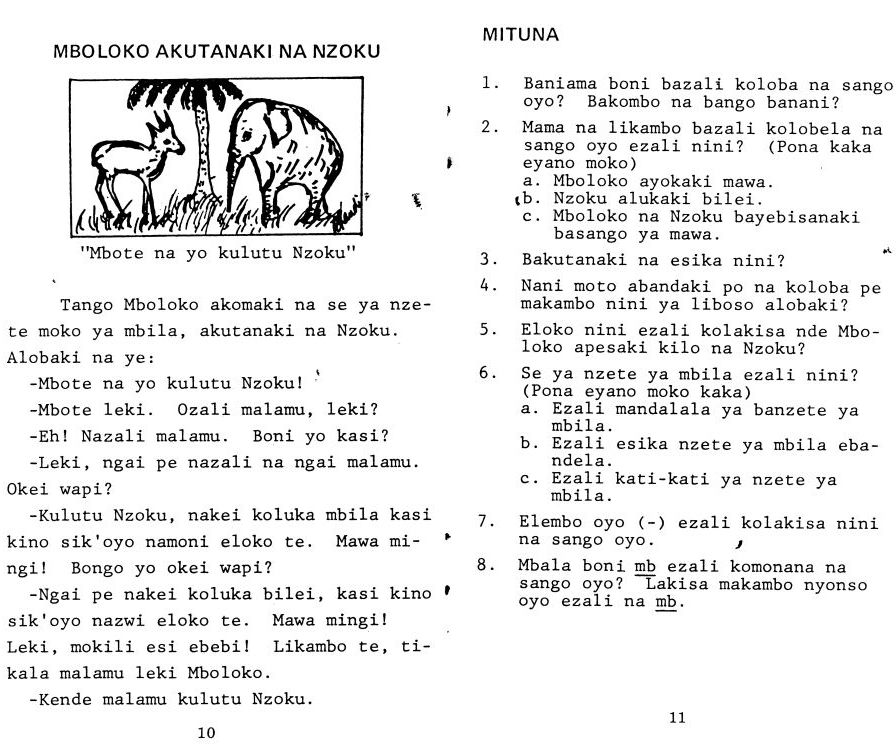

Lingala

Follow

Follow